|

開催日:

|

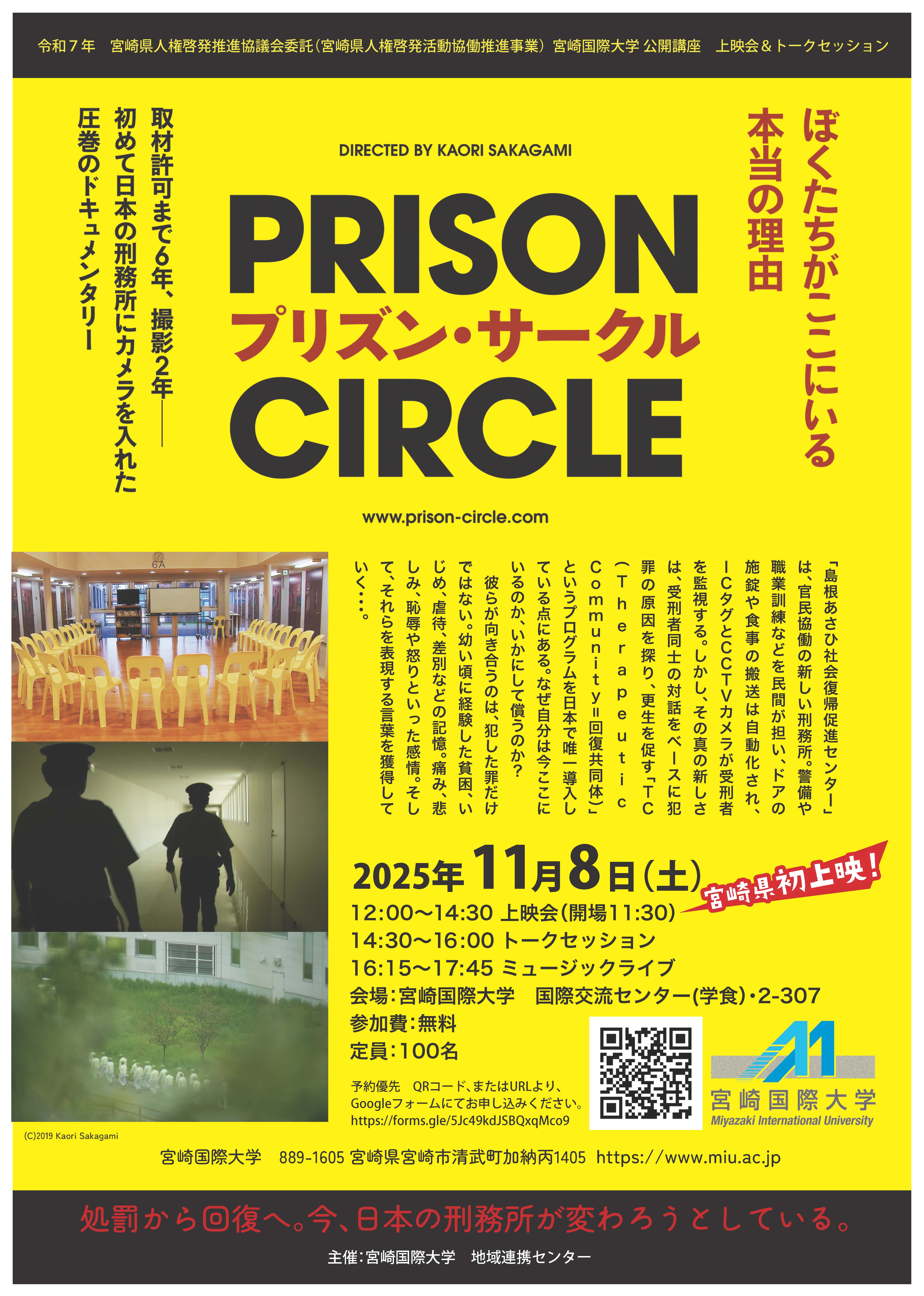

2025/11/8(土) ~ 2025/11/8(土) |

|---|---|

|

時間:

|

12:00~17:45 |

|

場所:

|

宮崎国際大学 国際交流センター(学食) |

イベント概要

| 対象 | どなたでも参加可能です。 |

| 定員 | 100名 |

| 開催日 | 11月8日(土) |

| 参加費 | 無料 |

| 申し込み方法 | 申込フォーム |

| プログラム | 12:00 ~ 14:30 上映会(会場11:30)

14:30 ~ 16:00 トークセッション 16:15 ~ 17:45 ミュージックライブ |

| 趣旨 | 刑期を終えた方、依存症、困難を抱える方々が、必要な支援や学びにアクセスできる機会が、宮崎でも限られている現状があります。この映画を通じて、「回復共同体」という新しい支援の形と理念を学んで、私たちの地域でも回復の機会を広げていきましょう。 |

| キーワード

|

■Therapeutic Community(TC)とは?

「治療共同体」と訳されることが多いが、日本語の「治療」は、医療的かつ固定した役割(医者―患者、治療者―被治療者)の印象が強いため、映画では「回復共同体」の訳語を当てたり、そのままTCと呼んだりしている。英国の精神病院で始まり、1960年代以降、米国や欧州各地に広まった。TCでは、依存症などの問題を症状と捉え、問題を抱える当事者を治療の主体とする。コミュニティ(共同体)が相互に影響を与え合い、新たな価値観や生き方を身につけること(ハビリテーション)によって、人間的成長を促す場とアプローチ。(『プリズン・サークル』公式ホームページより。https://prison-circle.com )

■島根あさひ社会復帰促進センター 2000年代後半に開設された4つの「PFI(Private Finance Initiative)刑務所」の一つで、犯罪傾向の進んでいない男子受刑者2000名を対象としている。HPはその特色を次のように説明する。「施設環境全体を回復、更生への手段とみなし、生活全体を学の場とする「回復(治療)治療共同体」、犯罪行為につながる思考や感情、その背景にある価値観や構えをターゲットとして、効果的に変化を促進する「認知行動療法」、社会の一員であることを意識し、加害行為の責任を引き受ける力を養う「修復的司法」の考え方を教育の3つの柱にすえ、受刑者の犯罪行動の変化や社会的態度の変化を目指します。」 |

トークセッション講師

ワタナベトシユキ 孤独問題研究所主宰 スワラジ代表

大学卒業後、ソーシャルベンチャーやNPO法人等に勤務するも、過重な働き方が原因で体調を崩す。療養のため宮崎に帰郷し、父の介護や自らの病の経験を通じてソーシャルワーカーを志す。リハビリ期間と百姓生活を経て、生活困窮者の支援事業に携わる。食が健康に寄与し、統合的なリカバリー支援に不可欠であることに気づく。現在は、食を通したエンパワメントや「コミュニティ・アズ・セラピー」を実践するNY州のファウンテンハウスをモデルに、当事者主体のリカバリーセンターの設立に向け活動中。また、研究者、支援者、当事者を繋ぎながら、イノベーティブなソーシャルワークの手法を学ぶ勉強会を開催。さらに、孤独や孤立をテーマとした対話の場「孤独・孤立の対話のひろば」をオンラインで企画・運営している。精神保健福祉士。

引土 絵未(ひきつち・えみ)日本女子大学准教授

19歳の時にアルコール依存症の父を自死で亡くしたことをきっかけに、精神科ソーシャルワーカーになり、主にアディクションからの回復支援に携わる。在職中にアメリカの治療共同体に感銘を受け、大学院で治療共同体について学ぶことを決意し、5年半勤務した精神科病院を退職。治療共同体Amityでのフィールドワークで生き直しの機会を得た経験から、日本での治療共同体実践による安全な対話の場の実現に向け、実践と研究に取り組んでいる。当事者・家族・治療共同体に関心のある人など様々なバックグラウンドの人たちが、安全な対話を通してさまざまなとらわれから解放されていくことを目指す「治療共同体ネットワーク」を主催。国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部外来研究員、日本学術振興会特別研究員RDPなどを経て現職。

平沼 哲(ひらぬま さとし)グレイス・ロード東京センター、センター長、生活支援員、ピアカウンセラー室蘭工業大学卒業、元花火師。国立病院機構久里浜医療センター『ギャンブル等依存症回復施設職員研修プログラム』修了。グレイス・ロードとは、12ステッププログラムやエンパワメントグループ等の回復プログラムを提供するギャンブル依存症に特化した回復施設。回復プログラムでは、自助グループに準じた「言いっぱなし、聞きっぱなし」のミーティングや、内面まで掘り下げた仲間との対話を通して感情を引き出すことを目的とするエンパワメントグループを毎日実施。これにより、依存症に対する無力を認め、新しい生き方を獲得するとともに、互いに認め合い、自分や他者への気づきを深め、自己理解・他者理解・自己受容・感受性を促進して信頼関係を築くことを目的とする。